海南周刊 | 崖州古港多传奇 娴峰崡鍛ㄥ垔 娴峰崡鍛ㄥ垔绠楃渷绾ф湡鍒婂悧

■ 何以端

或因水源得灌溉舟楫之便,或以天堑筑军事防御之屏,我国古人择址建城,往往将水道作为关键考量因素,从北域的长安、洛阳、邺城,到南方的金陵、杭州、成都,莫不如是。

作为我国历史上位置最靠南的州治,三亚市古崖城的营建亦遵循了“在水一方”的普遍规律。奔流不息的河流,塑造了崖州的气象与文脉,沿河设立的港口,是城市伸向世界的臂膀,也是世界抵达城市的门户。

三亚港一带,游艇穿行在河流入海口。海南日报全媒体记者 张茂 摄

临水立邑,千年不搬

关于古崖城的明文记载始自公元6世纪末,隋文帝赏赐冼太夫人“临振县汤沐邑一千五百户”,这是海南唯一的封邑记载,临振县治就是崖城。

“无水不立邑”,海南唐宋诸州治所均在大中河流出海口附近,其中琼州治宋代才定位府城,万州治避乱搬迁,从隋唐至清末一直未改位置的,只有儋州和振州(宋以后的崖州)。不过儋州城地势低常遭水患,且井水咸卤,位于宁远河北岸的崖州城却水患极少,条件出奇优越。

崖州古城和肥沃的崖城平原,都是宁远河的儿子。

宁远河的崖城大拐弯,由于特定水文,激流深切河槽与史前淤积高埠紧邻,城南就是良港。唐代与宁远县并立的吉阳县“在州城东,后废”,是对崖城“居吉居阳”形胜的精辟总结。

宁远河河口岸线及港口变化示意图。虚线为推测的古岸线:粉红为宋,淡紫为明,深紫为清后期。绿字为现代地名,红星为港口及其运作年代。底图取自当代地图。何以端 制图

崖城故址当代海拔比周边高出约两米,唐宋淤积未熟,相对高差应该更大,城址无惧水患,成就了海南罕有州治“千年不搬”的传奇。从鉴真、卢多逊、丁谓、胡铨到王仕熙,唐宋元诸多名人遗迹都集中在这小小地埠及周边,可谓异彩纷呈。

随着人类活动的增加,宁远河口淤积逐渐加速,冲积洲不断向浅海发育。从宋至晚清,港口因水情不断外移,有明确位置可考的右岸主港外迁四次,左岸两个辅港各迁二次,但州治“百水不淹”的优势无可替代,于是港迁城留。城港不断远离,是宁远河口文明演化的基本脉络,随之而来的是农耕圈不断扩大,人口逐渐增多。

12世纪末以前,宁远河下游“其深莫测,传有龙潜”,在海上丝绸之路中,位于宁远河口的前沿港口无疑非常重要,可惜记载湮没了。

水运能力是崖城之所以成为州治、县治的基本条件,20世纪其水运地位被条件更为优越的三亚取代,崖城的治所身份最终消失。

唐宋江口,喜迎鉴真

唐代鉴真大和尚东渡日本,曾遭风漂流到琼南振州,受到冼夫人后裔、别驾冯崇债款待,驻锡一年,成为海南文化史上一件耀眼的大事。

鉴真在何处上岸?史料这样记载:“夜发,经三日乃到振州江口泊舟,其经纪人往报郡。其别驾冯崇债遣兵四百余人来迎。引至州城,别驾来迎。”

相关人物不徐不疾,三次往返于泊舟点与郡城官邸之间,可在一定程度上反映出城港紧邻的局面。州城环绕厚密的刺竹丛以为防御,振州官署“有清心堂,正寝后有楼”,这楼很可能是瞭望台,是与首脑机关直连的重要观通、战备设施,鉴真船甫一靠岸,“经纪人”(幕僚)已在水边迎候,应该就是观察哨发挥了作用。

笔者推测,唐宋宁远河的喇叭状河口延伸至城边,海船顺“振州江口”直抵城南码头靠泊。木栈道码头旁边是小广场,在那里举行了隆重的欢迎仪式;七八十米外就是南门,冯崇债在城门处恭候,引导至府邸拜见。振州官署设在崖城地埠之顶,即今崖州区中心学校校园的中部,丁谓见“麋鹿时时到县衙”处,“宋元因之,廨署相仍”,一直到解放初县城搬迁前都没变。

从隋至宋,宁远河海港都在城南不远,今崖州区中学校园内未被填塞的盲河道,就是其珍贵遗迹。把鉴真登陆背景设置在此岸,描述就可以丝丝入扣,相反,若在离城十里八里又是河对岸的明清大疍港,则无法推演,按水文演化规律,大疍一带唐代还是浅海呢。

《琼台志》辗转记载了更早的宁远河状况:“《旧志》:源自五指山,东流转西,绕州之南门,其深莫测,传有龙潜。”注明“旧志”,是因为到明代已发生较大变化,该河不再“其深莫测”了。

南宋《舆地纪胜》,载“(宁远河)海口驿,在郭(城廓)外”;《诸蕃志》载吉阳军“郡治之南有海口驿。商人舣舟其下,前有小亭,为迎送之所”,都未写出里数,说明离城很近,这是隋唐城港相邻的清晰延续。“海口驿”位置应该也在崖州区中学百余米古河岸一带,历史上这里是水驿,胡铨“再涉鲸波”登岸处,当时琼西南陆驿早已不通。

后河活水,主港外迁

大约两宋之交,州治下游不远出现了新地港,该港“在州西三里,潮水与水南大河相接,通船,分入大疍港。”新地港位于今迎旺塔东南,宋代属“保平坊”,可以认为是后世保平港的先声,这是主港外迁的第一个讯号。

南宋淳祐年间,知军毛奎开挖城北后河(大部分河段是史前涸河道,他挖通了东部淤积的“天然堤”),使宁远河水环绕州城。这是琼南第一项重大治水工程,由此城圈更加安全,大片土地陆续得以灌溉。元人王仕熙《江亭记》描画了后河美丽风光,从此“二水夹流”成为崖城形胜。

明初立千户所城,向西、向北扩建城垣后,后河成为城北护城河最宽阔的一段,其历史身份渐渐湮没。城西北水面最宽,城西南不远就是河口,登城楼一望就是海,所以西门叫“镇海门”。

清末,护城河大半淤废,唯有部分老后河和引水段仍活水流淌,河深约五米,清澈宜人,解放后出生的孩子们还是天天跳下去洗澡,海南建省后才陆续被填埋建房。十余年前,这条了不起的南宋人工河干涸河道,依然清晰可见。

宋代城南渐现江心洲,元代城南始有木桥“万里桥”,证实江心洲已经定型,过桥上洲,渡宁远河主流至水南,环岛陆驿再次贯通。

此后,宁远河淤积加快,港口多次外移,越迁越远,间隔也越短。大约元至明初,现在临高村及以南逐渐淤积起新的“江心洲”。明清之交,宁远河已形成稳定的“双龙出海”格局,即大疍港所在的现代河道,与保平港所在的保平河道。这种水流更有利于沙洲向河口方向延伸生长,清代江心岛已扩到今保平港。

元明间,保平港迁入“州西五里”保平河道,这是保平港之名首次出现,也是她的第二次外迁。管治全州渔航事务的河泊所设在“保平里”,证实保平是主港,人多税丰,陆路交通也非常重要,桥渡记载清晰。到清乾隆时期,保平港外迁至“州西八里”今保平村一带,晚清则出至河口、“州西十三里”的今保平港。

自十八世纪二三十年代“州西八里”保平港兴,到二十世纪二三十年代保平河道走向淤塞,仅余“铁炉塘”,“保港”公路沟通县城。保平村的水运黄金时代持续了整整两个世纪,历史文化名村保平村的古建,基本上都是在这一时期建设的,经济重心移向今保平港,恰恰使保平村古建得到保护。而现代保平港,已发展成为三亚市中心渔港。

两移“番疍”,曲终人散

关于宁远河左岸大疍港、番坊港的演变,史料显得扑朔迷离,藏头露尾,远不如保平港发展轨迹清晰,折射出它们的航运地位略次于后者,但细细查考,仍能梳理出明显的外迁史。

番坊、大疍两港,宋元间位于“州西南三里”即今水南中坊村一带,商贸活跃。当时的州西三里,宁远河北岸是新地港,南岸是如同双子星座并列的番坊港、大疍港。三个港口的海船远达南洋甚至西亚,上游数十里河道亦通小舟……

这个追溯,与当代一些崖州历史爱好者的醉心憧憬,似乎真的相差不远。不过三港的方位,却是出乎意料的——新地港在今西园村稍南,番坊港、大疍港则在今中坊村一带,离城都不远。初代的大疍港、番坊港,可能从十一、十二世纪一直运作到十六世纪中期,前后约五百年。

明代中期以后,两港相继外迁至州南八里(大疍)、十里(番坊)的现代河道,即今人熟悉的位置,航运作用也减弱。有资料显示,番人的主体在乾隆前期或更早,已陆续离开宁远河畔迁到三亚羊栏等地,番坊港逐渐消失。

清中期以后,因河道严重淤塞,大疍港亦废,但小船仍可活动,作为村落的大疍(今称大蛋)产业大变,村民多已务农。不过,由于海南建省后持续不断的淘挖河沙,大疍河道包括整个宁远河下游,整体重新变深了。

宁远河与古崖城,以及关于港口的相关考据,在本人所著《何以崖州——一座古城的前世今生》中有详述,这里只是概述一二。

环岛海港,各自精彩

海南环岛港口众多,水情良劣不齐,附近土地肥瘠不等。先人胼手胝足,因地制宜,创造出色彩缤纷的农耕与海洋文化。

崖州东翼有三亚河口的毕潭—三亚港,西翼有望楼河口的望楼港。明代永乐开始的大航海时代,这两个港口一跃成为朝廷指定的南洋、西洋“贡船”首泊港,有过好几十年的热闹辉煌,在海上丝绸之路发展史上,她们曾写下浓墨重彩的一笔。

位于乐东境内的望楼港。海南日报全媒体记者 王程龙 摄

《明史》载永乐三年“以诸番贡使益多,乃置驿……广东曰怀远”,怀远驿接待除日本、琉球之外的海路诸国,也就是西洋、南洋所有“番国”。同年,德化驿移驻乐罗(今属乐东黎族自治县),成为怀远驿的前沿关防,即外国船只来朝贡的报到港,在此进行身份认证,补给淡水与食物,上报有司,等待命令北上。德化、怀远,在含义上是密切呼应的。

《琼台志》载“凡番贡,多经琼州,必遣官辅护”,又载“望楼港……番国贡船泊此”,望楼港促成了德化驿,望楼河口今乐一村内,驿站遗址仍清晰。

毕潭港是明代三亚河主港,朝廷特指占城国贡船首泊于此,故址在水蛟溪与六罗水合流之处,回新社区以东、红树湾楼盘以西的一段三亚河、水泊及附近洼地。不过随着河口拦门沙舌往南延伸,毕潭港出海口越来越偏南,也渐渐淤废,河水最终在鹿回头脚下的狭窄海门夺路西出。清初,新兴的三亚港取代了毕潭港。

琼北南渡江情况较为特殊,受琼州海峡强烈东北洋流的挤压,其河口三角洲无法延长,淤泥多被冲散到西南广阔的海口湾,乃至北部湾。海府地区的港口虽不优良,但位置一直稳定,历史上依靠在港外深水区接驳大船实现海运,是沟通内地的门户。

儋州北门江同样面临河道淤积的问题,元明以后河道越冲越宽,洪水频繁威胁州城。城西十里便是北门江出海口,其北不远有洋浦港,其南有新英浦,两处都是古儋州的海运门户。

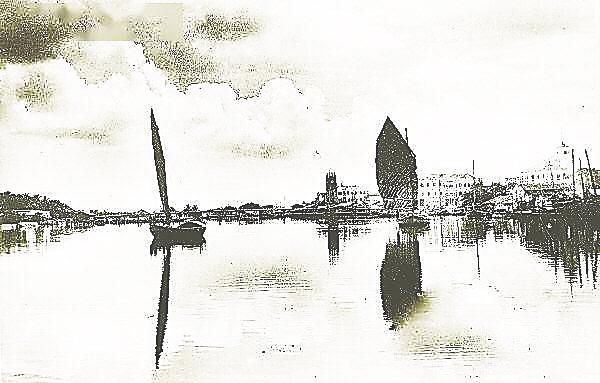

1929年停泊在海口港附近的船舶。资料图

万州治,北宋大观年间移至今万宁市万城镇,依托太阳河和金仙水下游的优越地利发展灌溉农耕。州城离海港略远,但利用被称为“小海”的潟湖(古称周村港)通过和乐镇的港北港(古称港门港,又称小海港)同样能比较方便地开展海运,宋代港门港一带有“番神”庙,“商舟往来必祷之”。

综上可见,古时海南“四州军”均有稳定的海港,其他不少县治也有相应港口,海南的海洋文化与生俱来,渊源深厚。

(作者系海南省典籍整理与研究基地特约研究员)